Wackelt der Thron der Weltwährung?

Der US-Dollar – jahrzehntelang das unumstrittene Rückgrat der Weltwirtschaft – gerät zunehmend unter Druck. Was noch bis vor wenigen Jahren undenkbar schien, wird heute immer lauter diskutiert: “Könnte der Dollar seine Rolle als globale Leitwährung verlieren?” Die politischen Spannungen zwischen den USA und aufstrebenden Mächten wie China oder Russland, eine aggressive US-Sanktionspolitik sowie die rapide wachsende Verschuldung der Vereinigten Staaten werfen Fragen auf. Parallel dazu formieren sich wirtschaftliche Allianzen, die gezielt an Alternativen arbeiten. Doch wie real ist der mögliche Niedergang des Dollars – und was wären die konkreten Konsequenzen für Investoren, Unternehmen und das globale Finanzsystem? Um das zu beleuchten, müssen wir uns den Aufstieg des US-Dollar anschauen.

Wie der US-Dollar zur Weltwährung wurde

Um die aktuelle Entwicklung zu verstehen, lohnt ein Blick in die Geschichte.

Der Übergang des US-Dollars von einer relativ unbedeutenden Währung zur globalen Leitwährung und die damit verbundene Ablösung des britischen Pfunds war ein komplexer Prozess, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte. Hauptsächlich beeinflusst durch die beiden Weltkriege und die damit verbundene massive Verschuldung bei den USA als wirtschaftlicher Profiteur der Kriege. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf der Konferenz von “Bretton Woods” ein neues internationales Währungssystem geschaffen. Die wichtigste Vereinbarung: Der US-Dollar wurde zur einzigen Währung mit einer festen Bindung an Gold! Alle anderen Währungen orientierten sich wiederum am Dollar. Damit wurde der “US-Dollar zur Weltleitwährung”, ein Status, der auch nach dem Ende des Goldstandards 1971 weitgehend erhalten blieb.

Vorteile des Dollar-Systems:

- Internationale Rohstoffmärkte, besonders Rohöl, werden fast ausschließlich in Dollar abgewickelt. (Petro-Dollar)

- Etwa 60 % der weltweiten Währungsreserven liegen in US-Dollar.

- Zentralbanken halten ihre Devisenreserven überwiegend in US-Staatsanleihen.

- Internationale Schulden werden größtenteils in Dollar denominiert.

- Vertrauen in US-Finanzmärkte, Rechtssicherheit und Wirtschaftskraft.

Doch genau dieses Vertrauen beginnt nun zu erodieren. Nicht erst in ein paar Jahren, sondern gerade in diesem Augenblick!

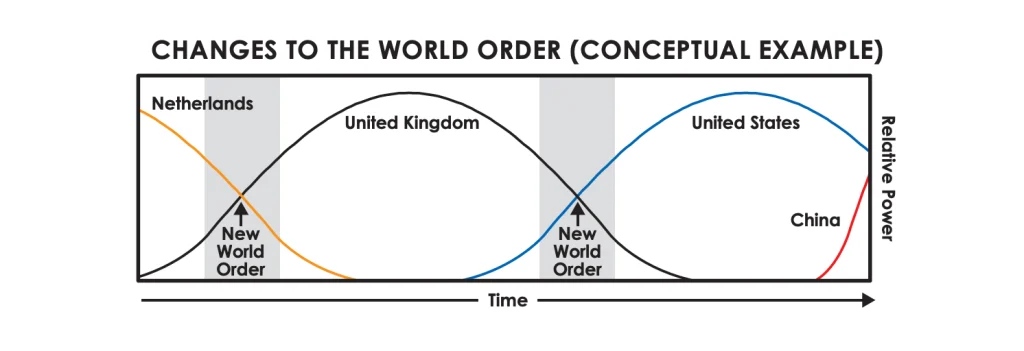

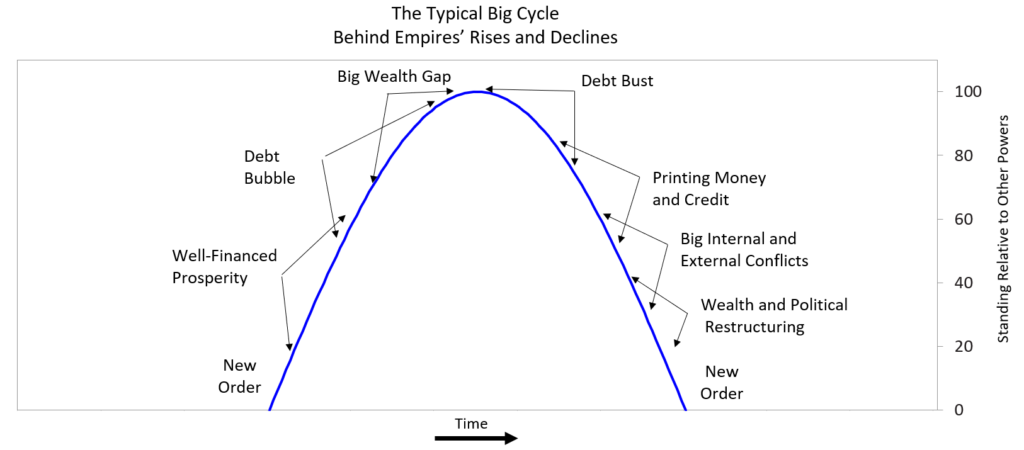

Ray Dalios Theorie: Aufstieg und Fall von Imperien

In seinem Buch „The Changing World Order“* beschreibt Dalio, wie große Imperien einem wiederkehrenden Zyklus folgen. Seine Analyse basiert auf über 500 Jahren Geschichte – vom niederländischen und britischen Empire bis zu den USA und China heute. Dalios Modell umfasst acht typische Phasen im Lebenszyklus einer Weltmacht:

- Aufstieg durch Bildung, Innovation und Sparsamkeit

- Starker Handelsüberschuss und produktive Investitionen

- Aufbau einer starken Währung und internationaler Einfluss

- Militärische und geopolitische Expansion

- Exorbitante Verschuldung

- Inflation und interne Spannungen

- Verfall von Institutionen und Polarisierung

- Niedergang und Machtverschiebung zu neuen Akteuren

Ray Dalio sieht die USA aktuell in Phase 7 bis 8 – und warnt: Ein wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Wandel steht bevor. Der Verlust der globalen Leitwährung ist in diesem Zyklus ein zentrales Merkmal.

Der US-Dollar als zentrales Element des „American Century“

Die Dollar-Hegemonie war ein entscheidender Hebel der US-Dominanz. Seit dem Zweiten Weltkrieg wurde der Dollar in nahezu allen internationalen Transaktionen verwendet. Rohstoffe wie Öl und Gas werden bis heute größtenteils in Dollar gehandelt. Staaten halten ihre Devisenreserven zu rund 60 % in US-Dollar. Auch die weltweiten Schulden sind zu einem Großteil in Dollar denominiert.

Doch dieser „exorbitante Vorteil“ kommt mit einem Preis – und mit einem Ablaufdatum, wenn man Dalios Theorie folgt.

In den letzten Jahren hat sich ein stiller, aber konsequenter Wandel vollzogen. Immer mehr Länder versuchen, sich vom Dollar zu lösen. Dieser Prozess wird als “Entdollarisierung” bezeichnet – und er ist kein politisches Schlagwort, sondern eine strategische Reaktion auf neue geopolitische Realitäten.

Haupttreiber der Entdollarisierung:

- Sanktionen und geopolitische Unsicherheiten

- US-Verschuldung und Inflation

- Zunehmende wirtschaftliche Machtverschiebung Richtung Asien

Entdollarisierung: Ein globaler Trend

Aktuelle Entwicklungen:

- China & Russland als Vorreiter – Schon 2022 wurden über 70 % des bilateralen Handels zwischen China und Russland in nationalen Währungen (Yuan und Rubel) abgewickelt. Beide Länder bauen systematisch Goldreserven auf und reduzieren US-Dollar-Bestände.

- BRICS-Staaten & neue Allianzen – Die BRICS-Allianz (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) plant eine eigene, möglicherweise „goldgedeckte Handelswährung“. Weitere Staaten wie Saudi-Arabien, Iran oder Argentinien haben Interesse an einer Beteiligung signalisiert.

- Ölverkauf in Yuan – China drängt Saudi-Arabien, sein Öl künftig auch in Yuan zu verkaufen – ein symbolischer Bruch mit dem „Petro-Dollar“.

- Zentralbanken kaufen Gold – Weltweit haben Zentralbanken 2023 so viel Gold gekauft wie seit 1967 nicht mehr – ein deutliches Misstrauensvotum gegenüber dem Dollar.

- Digitale Alternativen – Zentralbanken in Asien und Afrika experimentieren mit digitalen Währungen, die unabhängig vom SWIFT-System funktionieren.

Gold als Währungsreserve?

Zentralbanken kaufen derzeit aktiv Gold. Dieser Trend hält bereits seit mehreren Jahren an und hat sich zuletzt sogar verstärkt. Zentralbanken weltweit erhöhen ihre Goldreserven zur Diversifizierung ihrer Anlagen, als Schutz vor Inflation und Währungsschwankungen sowie angesichts globaler wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten. Große Käufer in jüngster Zeit waren unter anderem Polen, China und die Türkei.

Die Vereinigten Staaten verfügen mit über 8.100 Tonnen über die größten Goldreserven der Welt. Deutschland hält die zweitgrößten Bestände mit rund 3.350 Tonnen, gefolgt von Italien, Frankreich und China mit jeweils über 2.000 Tonnen. Auch Länder wie die Schweiz, Indien und Japan besitzen signifikante Goldreserven.

Deutschlands Goldreserven sind nicht an einem einzigen Ort gelagert. Ein erheblicher Teil, über die Hälfte, befindet sich in den eigenen Tresoren der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main. Weitere wichtige Lagerstätten sind die Federal Reserve Bank in New York und die Bank of England in London. Die Verteilung auf verschiedene internationale Finanzzentren hat historische Gründe und dient der schnellen Verfügbarkeit in Krisenzeiten.

Die strukturellen Schwächen des US-Dollar-Systems

Die USA profitieren massiv von der Leitwährungsrolle. Doch dieser „Exorbitant Privilege“ ist auch mit Schwächen verbunden, die zunehmend sichtbar werden.

a) Schuldenexplosion -Die USA befinden sich auf einem historisch hohen Schuldenniveau. Die Zinslast steigt, während gleichzeitig die politische Handlungsfähigkeit schwindet.

b) Inflation und Geldmengenausweitung – Spätestens seit der Corona-Pandemie hat die FED massiv Geld in Umlauf gebracht. Das hat zu Inflationsängsten geführt – insbesondere im Ausland, wo Dollarreserven entwertet werden.

c) Wirtschaftliche Konkurrenz aus China – China hat die USA als Handelspartner vieler Länder überholt und etabliert zunehmend den Yuan als Handelswährung – gestützt durch Infrastrukturprojekte wie die „Neue Seidenstraße“.

d) Sanktionspolitik als Waffe – Immer mehr Länder fürchten, dass ihre Dollarreserven eingefroren oder ihr Zugang zu Dollar-Zahlungssystemen blockiert wird – wie bei Russland oder dem Iran geschehen.

Was folgt auf den Dollar?

Wahrscheinlich eine multipolare Währungswelt! Wie diese aussehen wird, wird sich in den nächsten Jahren zeigen. Trotz aller Entwicklungen ist eines klar: Es gibt derzeit keinen direkten Ersatz für den US-Dollar. Weder der Euro noch der Yuan oder Kryptowährungen erfüllen alle Anforderungen einer globalen Reservewährung. Viel wahrscheinlicher ist daher ein „multipolares System“.

Mögliche neue Währungsakteure:

- Euro: stark, aber politisch fragmentiert

- Chinesischer Yuan: wachsend, aber begrenzt durch Kapitalverkehrskontrollen

- Gold: als inflationsresistenter Wertspeicher

- neue BRICS-Währung: langfristig ein ernstzunehmender Player (Blogbeitrag)

- Bitcoin & digitale Assets: als Spekulationsobjekte und dezentrale Alternativen

Ein solches System wäre komplexer, volatiler aber auch ausgewogener. Es würde bedeuten, dass kein einzelnes Land mehr eine so dominante Machtposition wie die USA innehat. Was dem Frieden in der Welt zu Gute kommen sollte. Doch bis dahin werden die USA Ihren Untergang nicht ohne Schaden an der Welt vollziehen.

Bitcoin als Leitwährung?

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank Bitcoin als globale Leitwährung „installieren“ könnten oder würden. Die Gründe liegen in den Eigenschaften der beiden „Tauschsysteme“.

Wesentliche Unterschiede zwischen traditionellen Währungen und Bitcoin:

- Dezentralisierung vs. Zentralisierung: Das Kernprinzip von Bitcoin ist die Dezentralisierung. Es gibt keine zentrale Autorität, die es kontrolliert oder reguliert. Der IWF und die Weltbank sind jedoch zentrale Institutionen, die auf der Steuerung und Regulierung des globalen Finanzsystems basieren. Eine dezentrale Währung würde ihrem Kontrollmodell fundamental widersprechen.

- Volatilität: Bitcoin ist extrem volatil im Vergleich zu etablierten Fiat-Währungen. Eine Leitwährung muss relativ stabil sein, um als zuverlässiges Wertaufbewahrungsmittel und Transaktionsmedium zu dienen. Die starken Preisschwankungen von Bitcoin würden dies unmöglich machen.

- Transaktionsgeschwindigkeit: Das Bitcoin-Netzwerk hat im Vergleich zu traditionellen Zahlungssystemen begrenzte Kapazitäten hinsichtlich der Transaktionsgeschwindigkeit und des Transaktionsvolumens. Eine globale Leitwährung müsste in der Lage sein, immense Mengen an Transaktionen effizient zu bewältigen.

- Akzeptanz: Bitcoin unterliegt keiner einheitlichen globalen Regulierung.

- Umweltbedenken: Der energieintensive Proof-of-Work-Konsensmechanismus von Bitcoin hat erhebliche Umweltbedenken aufgeworfen.

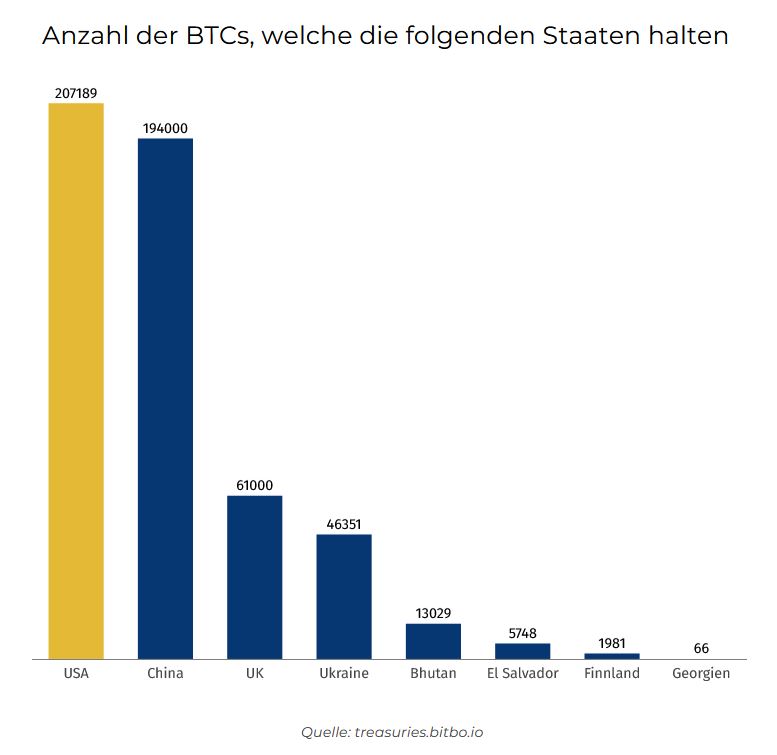

Bitcoin als Reserve?

Es ist wirklich beunruhigend zu sehen, wie unbedarft die deutsche Regierung meiner Meinung nach mit so wichtigen Themen wie der globalen Währungssituation, der Absicherung unseres Geldes und unseren staatlichen Rücklagen umgeht.

Klar, Deutschland verfügt über die zweitgrößten Goldreserven weltweit. Allerdings lagert ein beträchtlicher Teil davon in den USA – und da stelle ich mir schon die Frage, ob dieses Gold tatsächlich physisch vorhanden ist und ob wir im Fall der Fälle wirklich darauf zugreifen könnten.

Währenddessen sehe ich, wie China sich anschickt, langfristig die größten Goldreserven anzuhäufen und gleichzeitig seine Dollarbestände reduziert.

Was mir besonders auffällt, ist, dass Deutschland den Einstieg in Bitcoin mal wieder komplett verpasst hat. Das erinnert mich fatal an die Haltung: „Das Internet? Ach, das wird sich sowieso nicht durchsetzen.“

BitcoinTreasuries.com

Wer hält Bitcoin?

Was passieren sollte

Anstatt sich ausschließlich auf die Risiken von Kryptowährungen zu konzentrieren, könnten der IWF und die Weltbank ihren Fokus verstärkt darauflegen, wie die Basistechnologie, die Kryptowährungen zugrunde liegt – insbesondere die Blockchain – in die bestehenden Finanzsysteme integriert werden kann. Dies böte die Chance, Effizienzsteigerungen und eine höhere Transparenz im globalen Finanzwesen zu erzielen. Parallel dazu ist die Erforschung und potenzielle Einführung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) durch zahlreiche Zentralbanken weltweit, darunter auch Mitgliedsinstitutionen des IWF, ein wichtiger Trend. Diese staatlich kontrollierten digitalen Währungen könnten zukünftig eine bedeutende Rolle im internationalen Zahlungsverkehr spielen. In diesem Kontext könnten der IWF und die Weltbank eine entscheidende Funktion bei der Entwicklung internationaler Regulierungsstandards für Kryptowährungen übernehmen. Ziel wäre es, potenzielle Risiken zu minimieren und gleichzeitig eine geordnete und zukunftsorientierte Entwicklung des Krypto-Sektors zu fördern. Mal sehen wann der digitale EURO kommt.

Auswirkungen auf Märkte, Anleger und Unternehmen

Die Veränderungen im Währungssystem haben weitreichende Folgen – nicht nur für Staaten, sondern auch für Investoren und internationale Unternehmen.

Für Anleger:

- Gold und andere Sachwerte gewinnen an Bedeutung. (Immobilien, Rohstoffe…)

- Diversifikation nach Regionen und Währungen wird essenziell für den Erfolg für die Anleger.

- Investments in rohstoffreiche Länder (z. B. Australien, Kanada, Brasilien) könnten profitieren.

- Kryptowährungen als Absicherung gegen Fiat-Währungsrisiken – mit Augenmaß. (vielleicht als ETN)

Für Unternehmen:

- Preiskalkulationen und Lieferketten müssen neu gedacht werden. Dieses könnte zu heftigen Turbulenzen an den Märkten führen.

- Hedging-Strategien gegen Währungsrisiken werden wichtiger.

- Neue Handelspartner und -währungen müssen berücksichtigt werden.

Für Staaten:

- Zentralbanken müssen ihre Devisenstrategie anpassen. (Es könnte zu massiven Käufen von Gold oder Krypto kommen)

- Die wirtschaftliche Abhängigkeit von den USA könnte sinken – ebenso aber auch die Stabilität des Systems.

Fazit

Nicht`s besteht für die Ewigkeit bzw. nichts ist so konstant wie die Veränderung. In diesem Sinne denke ich, dass die meisten Investoren die aktuellen Entwicklungen unterschätzen. Es wird zu massiven Verwerfungen im internationalen Finanzsystem kommen.

Der US-Dollar wird nicht über Nacht entthront. Doch die „Zeichen der Zeit“ deuten darauf hin, dass seine Zeit als alleinige Weltleitwährung gezählt ist. Wir erleben derzeit die „Geburt einer neuen Währungsordnung“ – mit all ihren Unsicherheiten und Chancen.

Die „Installation“ von Bitcoin als globale Leitwährung durch den IWF und die Weltbank ist aus fundamentalen, technischen, regulatorischen und institutionellen Gründen höchst unwahrscheinlich. Beide Institutionen operieren innerhalb eines Rahmens, der auf zentralisierten Währungen und der Zusammenarbeit mit Nationalstaaten basiert.

Für Anleger und Beobachter ist klar: Die kommenden Jahre erfordern Wachsamkeit, Flexibilität und strategisches Denken. Wer die geopolitischen und wirtschaftlichen Trends erkennt, kann nicht nur Risiken vermeiden, sondern auch gezielt neue Chancen nutzen.